Was für ein Remix! Zu Besuch in Manchester

Wenn es einen Ort gibt, der das Lebensgefühl von Manchester auf den Punkt bringt, dann ist es das Skof, wo Tom Barnes gerade mit einer Pinzette perlenkleine Stachelbeeren auf einem Makrelentörtchen platziert. Skof ist ein angesagtes Sternerestaurant. „Skof“ ist auch Slang für runterschlingen und wird eigentlich „scoff“ geschrieben. Chef Tom Barnes war nie gut in der Schule, so sagt er. Im Skof wird zwar nicht geschlungen, dafür aber laut gelacht und über Tische hinweg geplaudert, während im Hintergrund Northern Soul läuft. „Ich will einen entspannten Laden, in dem die Gäste nicht glauben, sie müssten flüstern und Champagner trinken“, sagt Tom. „Amüsiert euch. Bestellt den ganzen Abend Bier.“

Das Essen allerdings soll dann doch besonders sein: neue britische Küche, nur drei, vier Zutaten pro Gang. Kleine Tellergemälde, von denen es auch das zwölfte noch schafft zu begeistern. Wie das Flankensteak mit Cherry-Belle-Radieschen oder die Orkney-Jakobsmuschel mit Spargel und Rotalge. Auf der Karte stehen zwei Tasting-Menüs und eine viergängige Kurzversion für mittags.

In London gibt es Dutzende Sternerestaurants, in Manchester bisher zwei

So straight, so gut – wie auch die Erfolgsgeschichte von Tom Barnes: Er ist nicht weit von hier, in Barrow-in-Furness an der Morecambe Bay, aufgewachsen. Nach der Schule hatte er die Wahl zwischen Arbeit auf den Docks oder – ja, was eigentlich? Seine Mutter fand für ihn ein Praktikum in einem Restaurant. Er hatte Spaß am Herd und bald den Ruf, nie gestresst zu sein im hochtourigen Küchenbetrieb. Viele Zwischenstopps bei den besten Chefs des Landes vorgespult, eröffnete er vor einem Jahr das Skof. Den Michelin-Stern gab es nach neun Monaten. Doch bei allem Hype hat sich das Restaurant den Charme einer Lieblings-Eckkneipe erhalten, inklusive Britpop-Sound der 90er-Jahre, jener Ära, in der Manchester zuletzt ganz oben schwamm. Das Skof hat seinen Platz in einem ehemaligen Drapierwarenlager, unverputzte Backsteinwänden und nur 36 Holzstühle. Seit der Eröffnung blieb noch nie ein Stuhl leer.

In London gibt es Dutzende Sternerestaurants, in Manchester bisher zwei. „Aber viele preisgekrönte Chefs kommen gerade hierher, um ihr Ding zu machen“, sagt Tom Barnes. Scrumchester, der Spitzname hat sich längst festgesetzt in der Stadt, scrum ist die Kurzform von „scrumptious“: köstlich. Manchester erfindet sich neu, immer wieder. In der größten Stadt des englischen Nordwestens, die so viele Einwohner hat wie Dortmund, herrscht notorische Aufbruchstimmung, gepaart mit extremer Feierlaune und Freundlichkeit. Britische Binse: Frage einen Londoner nach dem Weg und er blafft dich an. Frage einen Northerner und er bringt dich hin. Die Manchester-Variante im Scof: „Setzen Sie sich doch auf ein Glas zu uns“, bittet die elegante Dame vom Nachbartisch und rückt mit Mann und Tochter zusammen. „Ich heiße Janet. Wir feiern gerade Muttertag nach.“

Manchester und seine Bienenmentalität

Draußen vor der Tür setzt Nieselregen ein, gut, dass das Sadler’s Cat gleich gegenüber liegt. Es ist ein Pub im Stil einer Baubude, tatsächlich von Anwohnern zusammen mit lokalen Handwerkern hingezimmert – vom Boden bis zum Barhocker. Im Ausschank: trendige Craftbiere, edle Naturweine und Cocktails. Der Pioniergeist liegt den Mancunians in der DNA, spätestens seit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts. Die ersten mechanischen Spinnmaschinen und Webstühle der Welt für Baumwolle brachten der Stadt einst den Namen „Cottonopolis“ ein, machten sie zum Weltführer der Textilindustrie. Ruhm und Reichtum waren die Folge.

Manchester legte sich ein imposantes Wappen zu mit handelsüblichen Löwen, aber auch mit sieben Bienen auf einer Weltkugel. Sie stehen für sieben Tage Arbeit über die sieben Ozeane. Die Baumwollindustrie bröckelte mit dem Ende des Empires, veraltete Technik und Wirtschaftskrisen taten ein Übriges. Was blieb, waren Prachtbauten, sich selbst überlassene Gewerbeanlagen, Slums, die Manchester den Titel der „Dirty Old Town“ verschafften. Was auch blieb: die Bienenmentalität.

Dieser besondere Spirit war es, der Lagerhäuser über die Jahre in Büros und Geschäfte umwandelte, Slums in Parks und neue Wohnhäuser und die Baumwollbörse in ein Theater. Heute stehen viktorianische Backsteinhallen neben futuristischen Kurvenkonstruktionen, gotische Kirchen liegen im Schatten eleganter Wolkenkratzer, rußige Museen neben frontbegrünten Glaskuben. Das Epochen-Patchwork ist überwältigend. Wer über die Oxford Road, die Hauptgeschäftsstraße, flaniert, entdeckt immer neue Blickachsen: mal über einen Kanal hinweg, mal durch eine schmale Gasse, mal zart begrünt und weitläufig. Die Mancunians weichen den staunenden Besuchern „So sorry!“ murmelnd aus, und der Autoverkehr rollt rücksichtsvoll durchs Getümmel. Rote Fußgängerampeln sind eher ein Vorschlag.

Erst cotton und coal, heute culture und creatives

Im Szeneviertel Spinningfields, in dem früher Textilarbeiter schufteten, chillt ab dem späten Nachmittag die Co-Working-Kohorte in Biergarten-Bars, die wie kleine Inseln zwischen den Geschäftsgebäuden liegen. Erst cotton und coal, heute culture und creatives. Vor 40, 50 Jahren wäre kein Mancunian freiwillig abends in die Innenstadt gekommen, erklärt Ciaran, der in Manchester groß geworden ist, bei einer Rhabarberschorle. Viel zu düster und gefährlich damals. Heute richtet Manchester Stadtfeste aus, um auch die letzten zögerlichen Mancunians davon zu überzeugen, dass sich die Stadt längst wieder im Aufschwung befindet.

Banken und Verlage siedeln sich an, weil ihnen London zu teuer geworden ist. IT und Wissenschaft schaffen Standorte. Big Business sei den Mancunians willkommen, sagt Ciaran. Aber kein Ausverkauf. Von Firmen wie Puma, Microsoft und Apple wird erwartet, sich erst einmal mit dem lokalen Vibe vertraut zu machen und Stadttouren zu buchen, wenn sie part of the fabric werden wollen, Teil der angesagten Textur der Stadt.

Fabric ist in Manchester keine Meterware mehr, sondern Metapher für Zusammenhalt und Lokalstolz. Dafür stehen mehr denn je die Bienen des Stadtwappens, die heute überall durch die Stadt schwirren. Sie sind an Hauswände gesprüht, auf Mülltonnen und Laternenpfähle geprägt, in Hotels und Restaurants als Gemälde gerahmt. Als beim Anschlag während eines Ariana-Grande-Konzerts am 22. Mai 2017 in der Manchester Arena 22 Menschen ums Leben kamen und Hunderte verletzt wurden, stachen die Tätowierer der Stadt wochenlang kostenlos Tausende von Bienen-Tattoos als Zeichen der Solidarität.

Echte Bienen summen durch die Stille des Castlefield Viaducts. Die stillgelegte viktorianische Eisenbahnbrücke steht unter Denkmalschutz, rostete aber lange vor sich hin, bis der National Trust, die größte Baudenkmal- und Naturschutz-Organisation des Königreichs, sie 2021 übernahm und hundert Meter der Brücke in einen schwebenden Garten verwandelte. Über dem Stadt-Trubel trudeln Schmetterlinge zwischen Blumenbeeten und -kübeln, es duftet nach Jasmin. Demnächst soll der Grünstreifen über die gesamte Brückenstrecke bis Old Trafford fortgesetzt werden. Apropos: Neben das legendäre Fußballstadion von Manchester United baut Architektur-Ikone Norman Foster gerade eine neue Arena und will den ganzen Kiez gleich mitsanieren. Wundert es, dass Foster selbst aus Manchester kommt?

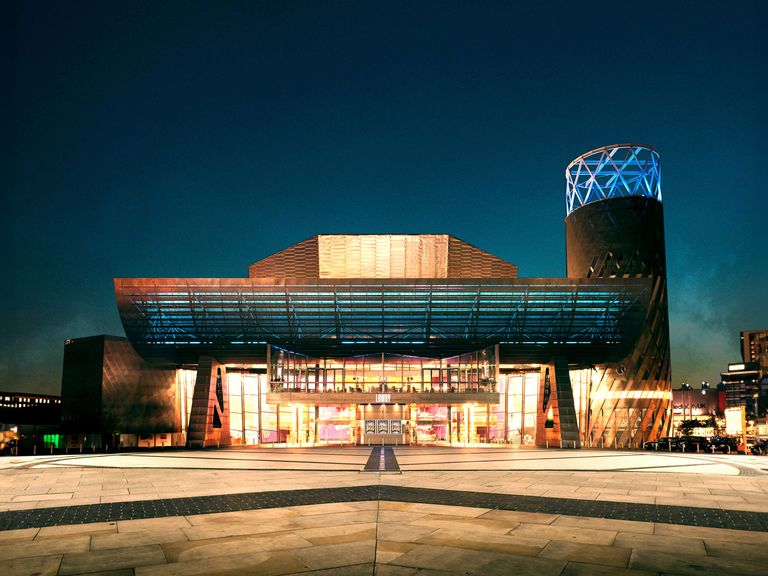

Von links nach rechts: Castlefield, wo der römische und industrielle Ursprung Manchesters liegt. Das Lowry Theater, eine erste Maßnahme, um die Brachfläche der Salford Docks wiederzubeleben. Und das Kimpton Clocktower Hotel.

Wichtige Sehenswürdigkeit in Manchester: Die John-Rylands-Bibliothek

Vom luftigen Park ist es nicht weit zur John-Rylands-Bibliothek, vor deren Eingang eine geduldige Menschenschlange wartet. Wie eine düstere Kathedrale wirkt das neogotische Gebäude mit seinen spitzen Bögen und Buntglasfenstern. Oder wie Hogwarts. Der uniformierte Mann am Eingang nickt etwas müde. Er hört diese Assoziationen wahrscheinlich den ganzen Tag, gibt aber freundlich Auskunft. Die Bibliothek sei zum Andenken an den größten Textilbaron des Königreichs von dessen Witwe Enriqueta gebaut und 1900 eröffnet worden. Drinnen finden sich in deckenhohen Regalen und Vitrinen fast anderthalb Millionen Bücher und Dokumente aus fünf Jahrtausenden und in 50 Sprachen, etwa der älteste bekannte Text des Neuen Testaments, eine Gutenberg-Bibel und mittelalterliche Handschriften.

Ehrfürchtig schieben sich Besucher durch enge Gänge, treppauf und treppab. In den Kirchenfensternischen hocken an antiken Tischen Studenten über ihren Laptops. Die Rylands ist auch Universitätsbibliothek und mitverantwortlich dafür, dass Manchester 2017 zur UNESCO City of Literature erklärt wurde.

Manchester und seine Musikszene

Noch bekannter ist die Stadt für ihre Musikszene, die ihr noch einen unter vielen Spitznamen eingebracht hat: Madchester. Im The Blues Kitchen erlebt man die überkochende Stimmung jeden Abend live. Das Restaurant im Erdgeschoss erinnert mit seinen niedrigen Decken und Sitznischen an ein Casino in Las Vegas Mitte der 70er-Jahre. Obwohl der Laden auch unter der Woche rappelvoll ist, schafft es die Küche, großartige Seared Prawns, Hot Chicken Buffalo Sandwiches, Margheritas und zum Nachtisch Dark Chocolate Ganache mit Blaubeeren und Honeycomb zu servieren. Die Treppe neben der Bar führt hoch in den Clubteil der Kitchen, wo bereits der Boden bebt. Denn dort spielt eine Band aus Los Angeles Seventies Soul. Kellnerin Freya, aus Nottingham hergezogen, liebt die Atmosphäre im Club und in der Stadt: „Die Leute empfangen jeden mit offenen Armen. Zum Ausgehen gibt es einfach keinen besseren Ort.“

Im Northern Quarter reihen sich Musikpubs aneinander wie Schallplatten im Regal. Joy Division und The Smiths nahmen hier ihren Anfang, später die Stone Roses und Oasis. Seit den 70er-Jahren hat sich die Kunstszene in den verlassenen Gewerbegebäuden des nördlichen Stadtteils eingerichtet. Es bildete sich ein Gay Village und ein Chinatown. Heute ist das Viertel eine Mischung aus alternativ und gentrifiziert, aber immer noch farbenfroh. Der viktorianische Fleischmarkt heißt jetzt Mackie Mayor und ist eine Food Hall. Das alternative Kaufhaus Afflecks bietet immer noch an mehr als 70 Ständen Trödel und Trendiges. Nur zwei Adressen zwischen unzähligen Restaurants, Cafés, Vintage- und Plattenläden.

Im denkmalgeschützten alten Fischmarkt befindet sich das Craft & Design Center. In kleinen Werkstätten und Shops werden Schmuck, Interior Design und Kleidung gefertigt und verkauft. Im ersten Stock näht die Designerin Lou den letzten Saum an einem Jeansrock, der eine Mischung aus Arbeiterschürze und Japan-Chic ist. Seit vier Jahren teilt Lou sich den Showroom mit ihrer Freundin Andrea und deren Stricksachen. Das Geschäft laufe gut, sagt sie. Die Kundschaft liebe Handgemachtes und Recyceltes, „und Textilien sind schließlich unsere Verbindung zur Vergangenheit, unser Erbe. Wir alle wollen ja das Gleiche: uns weiterentwickeln und gleichzeitig die Bewahrer dieses wunderbaren Ortes sein.“

Auf dem Heimweg bleibt ein Letztes zu tun: die Kopfhörer aufzusetzen und per QR-Code die Skof-Playlist zu hören, die das Restaurant seinen Gästen zum Abschied mitgibt. Der Soundtrack von Manchester und ein Appetithäppchen für das nächste Mal.