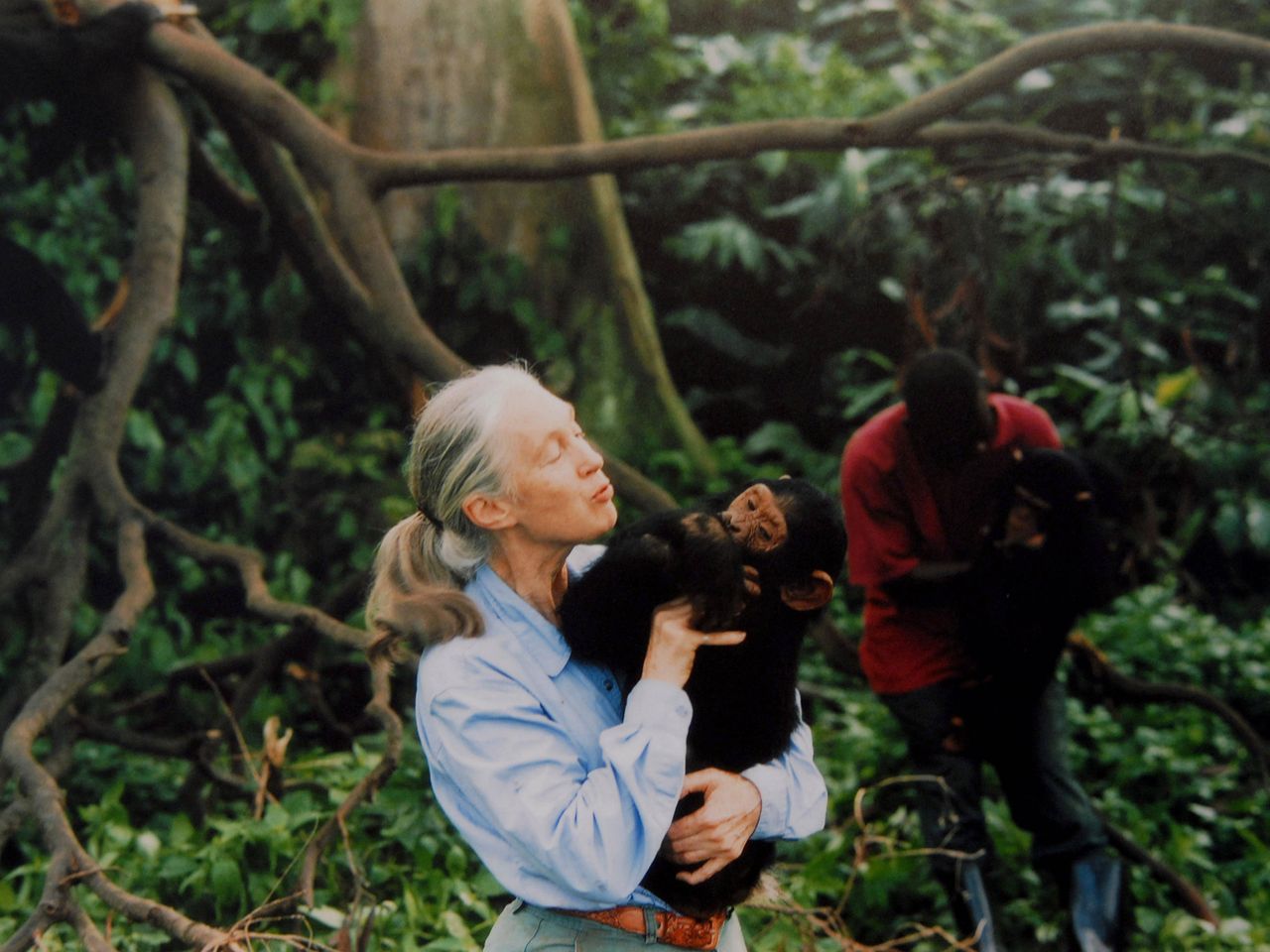

In Erinnerung an Jane Goodall: „Ich weiß, was für ein Glück ich hatte”

„Sie war 26 Jahre alt, als sie in den Westen Tansanias aufbrach, um wilde Schimpansen zu studieren. Was sie herausfand, machte Jane Goodall zu einer Ikone der Wissenschaft und zu einer Pionierin des Umweltschutzes. Auch heute – mit inzwischen 85 Jahren – will sie nicht aufhören zu kämpfen.”

So beschrieb Kalle Harberg seinen Eindruck von Forscherin Jane Goodall im Jahr 2019. Anlässlich ihres Todes blicken wir auf das Leben und Schaffen der großen Forscherin zurück und veröffentlichen eben jenes Interview.

Jane Goodalls Leben und Wirken

Dame Jane Goodall, 1934 in London geboren, ist auch über ihren Tod hinaus eine der bekanntesten Forscherinnen der Welt. Die Primatologin und Anthropologin träumte schon als Kind, als sie die Geschichten von Tarzan und Doktor Dolittle las, von einem Leben unter den wilden Tieren Afrikas. Ihre Entdeckungen über Schimpansen veränderten nicht nur die Verhaltensforschung, sondern auch das menschliche Selbstverständnis. Rund 30 Jahre lebte und arbeitete Goodall in Gombe, Tansania, lange alleine, dann mit dem Filmemacher Hugo van Lawick. Beide verliebten sich, heirateten und bekamen einen Sohn, der anfangs in Gombe aufwuchs, wo Goodall eine Forschungsstation aufbaute. Die führt bis jetzt die längste Tierstudie in freier Wildbahn fort, Goodall aber widmete ihre Zeit danach dem Naturschutz. Ihr Jane Goodall Institut mit Zweigstellen in mehr als 30 Ländern kämpft mit einer Vielzahl von Projekten für den Erhalt der Umwelt; der deutsche Ableger des Instituts setzt sich unter anderem für die Aufforstung in Tansania ein.

Wenn sie nicht um die Welt reiste, lebte Goodall in Bournemouth, England – in dem Haus, in dem sie auch aufwuchs. Gestorben ist sie am 1. Oktober 2025 im Alter von 91 Jahren.

„Wenn man alleine in der Natur ist, wird man ein Teil davon und vergisst sich selbst"

Merian: Dr. Goodall, Sie reisen etwa 300 Tage im Jahr als Aktivistin rund um die Welt, aber zwischendurch kehren Sie immer wieder zurück in Tansanias Gombe-Stream-Nationalpark, wo Sie vor fast 60 Jahren Ihre Forschung über Schimpansen begannen. Was machen Sie dort heute während Ihrer Besuche?

Jane Goodall: Ich verbringe gerne mindestens einen Tag alleine im Wald. Es ist egal, ob ich dabei Schimpansen begegne oder nicht. Das Problem ist heute, dass ich nicht mehr hoch die Hänge hinaufklettere, und wenn die Schimpansen sich weiter unten aufhalten, sind dort auch die Touristen. Und die scheinen genauso interessiert daran, mich zu fotografieren wie die Schimpansen.

Einer Ihrer langjährigen Kollegen in Gombe erzählte, es wäre dann seine Aufgabe, Sie vor den Besuchern zu schützen.

Aber das nur an einem Tag, die restlichen bin ich unter Leuten. Ich unterhalte mich mit den Mitarbeitern und Touristen dort. Ich bin zugänglich und mache, was ich die meiste Zeit des Jahres mache. Aber diesen einen Tag bin ich gerne alleine. Wenn man alleine in der Natur ist, wird man ein Teil davon und vergisst sich selbst. Das ist ein schwer zu erklärendes Gefühl. Es ist wie Meditation, glaube ich.

Gibt es in Gombe überhaupt noch Schimpansen, die Sie erkennen?

Ja, zwei. Gremlin, Melissas Tochter. Und Fanny, die Tochter von Fifi.

Macht es Sie traurig, dass es nicht mehr sind?

Es ist sehr traurig. Aber das letzte Mal, als ich in Gombe war, bin ich Gremlin im Wald begegnet. Da waren nur sie und ihre Familie. Sie ist vom Baum heruntergeklettert und direkt auf mich zugelaufen. Ich saß auf der Erde, und sie hielt einfach an, schaute mir in die Augen und ging weiter. Aber das hat gereicht. Als hätte sie sagen wollen: Oh, du schon wieder!

„Ich hatte einfach dieses Gefühl, dass es meine Bestimmung war, dort zu sein, und dass mir nichts passieren würde”

Als Sie 1960 in Gombe mit dem Auftrag des berühmten Paläoanthropologen Louis Leakey ankamen, wilde Schimpansen zu erforschen, liefen die anfangs vor ihnen davon. Welche Techniken haben Sie benutzt, um ihr Vertrauen zu gewinnen?

Ich habe jeden Tag Kleidung in der gleichen Farbe getragen, mein Fernglas benutzt und nicht versucht, ihnen zu schnell zu nah zu kommen, damit sie sich langsam an diesen sonderbaren weißen Affen gewöhnen konnten. Aber manchmal, wenn es regnete, verloren sie ihre Angst und fingen an, mich wie ein Raubtier zu behandeln. Und das ist ein bisschen unheimlich. Sie schrien und schwangen Äste, die mich manchmal am Kopf trafen. Dann tat ich so, als würde ich in der Erde Löcher graben, und ignorierte sie. Das hat funktioniert, sie liefen weg.

Hatten Sie denn keine Angst, jeden Tag mit wilden Tieren im Wald zu verbringen?

Ich hatte einfach dieses Gefühl, dass es meine Bestimmung war, dort zu sein, und dass mir nichts passieren würde. Manchmal schlief ich alleine oben in den Bergen bei den Schimpansen. Dann hörte ich einen Leoparden und zog mir die Decke über den Kopf. Vor Leoparden hatte ich immer große Angst. Aber wenn ich nach oben lief, hatte ich immer eine Taschenlampe dabei, und ich glaubte, dass ich in diesem kleinen Lichtschein vollkommen sicher sei. Natürlich machte der mich nur noch sichtbarer. Aber es hat mich ja nichts verletzt, das ist der Punkt.

Nach etwa drei Monaten, als Sie langsam ihr Vertrauen gewannen, beobachteten Sie, wie die Schimpansen Termiten mit Stöcken aus ihren Nestern angelten – die Anfänge des Werkzeugbaus. Wussten Sie sofort, was für eine bahnbrechende Entdeckung Sie da gemacht hatten?

Um ehrlich zu sein, hat es mich nicht überrascht. Es gab einen wunderbaren Wissenschaftler, Wolfgang Köhler, der hatte in Gefangenschaft lebende Schimpansen Werkzeuge benutzen sehen. Aber andere Wissenschaftler argumentierten, das könnten sie nur, weil die menschliche Intelligenz auf sie abgefärbt habe. Deswegen hat es mich nicht überrascht, aber es hat mich begeistert, denn ich wusste, dass die Wissenschaft behauptete, nur Menschen könnten Werkzeuge benutzen und herstellen. Ich wusste, dass es Aufregung erregen würde. Aber ich hatte keine Ahnung, wie viel Aufregung. Louis Leakey bekam Geld von National Geographic, damit ich weiterforschen konnte. Und Geographic schickte Hugo van Lawick, um Fotos und Filmaufnahmen zu machen. Es waren Hugos Aufnahmen, die diese hochnäsigen Wissenschaftler überzeugten, die sagten: „Sie hat nicht studiert, sie hat keinen Abschluss, warum sollten wir ihr glauben?”

„Ich weiß, was für ein Glück ich hatte, was für ein unfassbares Glück”

Warum hat Louis Leakey Sie für diese Aufgabe ausgewählt? Sie haben Tiere immer geliebt, ja, arbeiteten damals aber als seine Sekretärin, nicht als Wissenschaftlerin.

Wahrscheinlich weil ich eine Frau bin. Er glaubte, dass Frauen bessere Beobachter seien. Und zum Teil auch, weil ich nicht studiert hatte. Er erzählte mir erst später, dass er jemanden wollte, dessen Verstand nicht verstopft war mit, wie er es nannte, dem reduktionistischen Denken früher Verhaltenswissenschaftler. So wurde ich die erste, die rausgehen und Schimpansen erforschen durfte. Ich weiß, was für ein Glück ich hatte, was für ein unfassbares Glück.

Dabei war es in Gombe nicht immer idyllisch. Mitte der Siebziger teilte sich die Schimpansengruppe, und die zwei Fraktionen begannen sich zu bekämpfen. Sie haben diesen Konflikt später den „Vierjährigen Krieg” getauft. Fiel es Ihnen schwerer, die Gewaltbereitschaft der Schimpansen zu akzeptieren als ihre Fähigkeit, Werkzeuge zu benutzen?

Der Werkzeugbau war ein wichtiger Moment, weil er Geld und öffentliche Aufmerksamkeit brachte. Er war auf diese Weise ein Wendepunkt. Die Aggression und das Kämpfen zu sehen, das war eine andere Art von Schock. Wenn man Schimpansen und diese Gewalt sieht, gibt es nichts, das man tun kann. Die Männchen sind in einem Rausch aus Hass und Töten. Ich dachte, sie seien wie wir, nur netter. Und es stellte sich heraus, nein, sie können brutal sein. Aber sie können auch gütig und liebevoll sein.

Sie behaupten seit Langem, dass Schimpansen viele Emotionen fühlen, die denen von Menschen ähneln – sogar eine Form von Ehrfurcht.

Es gibt einige Wasserfälle in den Tälern von Gombe, aber der größte ist im Tal von Kikombe. Wenn die Schimpansen ihn tosen hören, fängt ihr Haar an sich zu sträuben, und sie bewegen sich schneller. Sie stampfen im Wasser, und manchmal heben sie einen großen Stein auf und werfen ihn. Diese Wasserfallvorführungen – oder Tänze, wie ich sie anfing zu nennen, wenn man unwissenschaftlich sein will – machen meistens die Männchen, und sie können über 20 Minuten dauern. Und am Ende sieht man manchmal, wenn man Glück hat, einen von ihnen aufs Wasser schauen: Was ist dieses merkwürdige Zeug, das immer kommt, immer geht, aber immer da ist? Dann wurde es mir klar. Wenn sie eine Sprache wie wir hätten, wenn sie dieses Gefühl mit anderen teilen könnten, dann könnte daraus eine animistische Religion entstehen.

Alle bisherigen Versuche, Schimpansen eine Sprache wie die unsere beizubringen, schlugen fehl.

Da haben wir uns abgezweigt, denke ich. Wir entdeckten diesen Weg, mit Worten zu kommunizieren, damit wir unsere Kinder Dinge lehren konnten, die nicht gegenwärtig waren. Wir konnten Lehren der Vergangenheit teilen und Pläne für die Zukunft machen. Schimpansen können für die unmittelbare Zukunft planen, aber nicht wie wir für die nächsten zehn Jahre. Und das führte, glaube ich zumindest, zur erstaunlichen Entwicklung unseres Verstandes.

Gab es trotzdem etwas, das Sie sich von den Schimpansen abgeschaut haben?

Als ich mein eigenes Kind hatte, lernte ich einiges von Flo, dem dominanten Weibchen der Gruppe. Auf der einen Seite, wie wichtig es ist, unterstützend zu sein, so wie meine Mutter es auch immer war. Und auf der anderen Seite die Bedeutung davon, Spaß mit dem Baby zu haben. Den hatte ich! Indem ich eine Menge wie die Schimpansen machte, zum Beispiel auf dem Rücken lag, meinen Jungen hochhielt und kitzelte. Oder ihn hin und her jagte. Man macht einfach alberne Sachen, aber Kinder lieben das.

„Ab einem bestimmten Punkt begriff ich, dass ich, was immer mir da widerfahren war, nutzen musste, um den Planeten zu retten”

Die Forschung war der erste Teil Ihrer Karriere, der Aktivismus ist der zweite. Nach einer Konferenz mit dem Titel „Schimpansen verstehen” im Jahr 1986 entschieden Sie sich, Ihre Aufmerksamkeit dem Umweltschutz zuzuwenden.

Wissen Sie, ich habe mich nicht dazu entschieden. Ich ging als Wissenschaftlerin zu der Konferenz. Dort hatten wir Sitzungen zum Umweltschutz und den Lebensbedingungen in Gefangenschaft. Und am Ende der vier Tage war ich ein anderer Mensch. Ich nenne es mein Damaskuserlebnis. Ich musste versuchen, etwas zu tun, um zu helfen. Ich hatte meinen Traum gelebt. Jetzt gab es da diese Herausforderung, und der musste ich mich stellen.

Seitdem haben Sie nie länger als drei Wochen in dem gleichen Bett geschlafen, weil Sie Vorträge auf der ganzen Welt halten und dabei viele Menschen treffen, die in Ihrer Gegenwart oft sehr emotional werden – ein Phänomen, das sogar einen eigenen Namen hat, wie man mir erzählte: der Jane-Effekt.

Worüber die Leute so reden? (Sie lacht.) Gestern hatten wir eine Veranstaltung, danach habe ich Bücher signiert, und etwa zehn Menschen sagten zu mir „Sie haben mein Leben verändert!” oder „Ich verspreche, jetzt werde ich meinen Beitrag leisten!” Deswegen kann ich nicht aufhören, verstehen Sie, es wäre, wie auf einem Laufband stehen zu bleiben. Wenn es keinen Jane-Effekt gäbe, würde ich sofort aufhören. Ich hasse dieses Leben. Aber es bewirkt etwas.

Überwältigt Sie das alles manchmal?

Du meine Güte, am Anfang ja. Aber ab einem bestimmten Punkt begriff ich, dass ich, was immer mir da widerfahren war, nutzen musste, um den Planeten zu retten. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Durch National Geographic, glaube ich, wurde ich langsam zu dieser Art Ikone. Es gibt zwei Janes. Die hier, ganz normal, die einfach ihr Bestes geben will. Und dann gibt es die, zu der die Menschen aufschauen und weinen. Der muss ich versuchen gerecht zu werden.

„Ich glaube noch immer, dass wir etwas verändern können, wenn wir uns verbünden”

Wenn die Menschheit den Planeten retten will, schreiben Sie in Ihren Memoiren, müssen wir uns moralisch weiterentwickeln und einen Geisteszustand von Mitgefühl und Liebe erreichen. Wie weit sind wir davon entfernt?

Das frage ich mich auch manchmal. Ich finde unsere Spezies beinahe unbegreiflich. Ich verstehe sie heute viel weniger als mit zehn Jahren. Im Moment ist die Welt ein entsetzliches Chaos. Der Rechtsruck, die Zerstörung der Umwelt, die Gewalt überall – schrecklich, nicht wahr?

Also gibt es Momente, in denen auch Sie die Hoffnung verlieren?

Manchmal kann man gar nicht anders. Zum Beispiel wenn man den kürzlich erschienenen Bericht der UN liest, dass eine Million Spezies vom Aussterben bedroht sind. Aber auf der anderen Seite bin ich ein optimistisches kleines Wesen. Dann denke ich mir: Okay, wir müssen einfach härter kämpfen. Und mehr Menschen überzeugen! Denn ich glaube noch immer, dass wir etwas verändern können, wenn wir uns verbünden. Es beginnt sich ja gerade etwas zu verändern. Die Bewegung von Greta Thunberg rüttelt die Leute wirklich wach. Zwar glaube ich nicht, dass mehr als 40 Prozent von denen sich wirklich sorgen – die denken einfach, es ist lustig, nicht zur Schule zu gehen. Aber hoffentlich färbt die Leidenschaft von Greta und den anderen auf sie ab. Solange es etwas bewirkt, ist es eine gute Sache.

Unter dem Dach des Jane Goodall Instituts gründeten Sie schon 1991 Ihr eigenes Jugendprogramm „Roots & Shoots”, das mittlerweile mehr als 15.0000 Mitglieder in rund hundert Ländern hat.

Und ich will, dass es noch weiterwächst. Wir dürfen die Hoffnung in die Jugend nicht aufgeben, damit sie übernehmen kann, wenn die alten Regime zerfallen, so wie sie es irgendwann unweigerlich werden.

„Die Dinge, die mir passiert sind, zwingen mich zu glauben, dass dies nicht das Ende ist"

Sie sind gerade 85 Jahre alt geworden. Denken Sie, dass Sie jemals aufhören werden?

Nun ja, mein Körper schon, nicht wahr? Aber mein Körper hat die schrecklichsten Sachen überlebt, sodass ich fest davon überzeugt bin, dass dort oben oder wo auch immer sonst etwas ist und sagt: Wir brauchen Jane und ihre Arbeit noch.

Machen Sie sich Gedanken über das Sterben?

Über das Sterben? Das ist bei Veranstaltungen in Amerika sogar zu einem Scherz geworden. Die Leute fingen an mich zu fragen: „Was ist dein nächstes großes Abenteuer?” Als ich die Frage das erste Mal gestellt bekam, war ich überrascht. Ich dachte einen Moment nach und sagte dann: „Sterben.” Und das Publikum schnappte nach Luft. Wovon redet sie? Nun ja, wenn man stirbt, dann gibt es danach entweder nichts, und wenn das der Fall ist – in Ordnung. Oder es gibt danach etwas. Und wenn es etwas gibt – und die Dinge, die mir in meinem Leben passiert sind, zwingen mich zu glauben, dass dies nicht das Ende ist, ich könnte falsch liegen, aber so empfinde ich – wäre das dann nicht ein unglaubliches Abenteuer?

Dieses Interview erschien in Merian-Ausgabe 10/72 im Jahr 2019.